Wer seinen Wein fünf Jahre lagert, hat normalerweise keine Probleme, den Korken sauber aus dem Flaschenhals zu ziehen – selbst wenn er sich ungeschickt anstellt. Aber schon nach zehn Jahren fangen die Probleme an. Nicht selten bricht der Korken ab. Mal ist er innerlich schon leicht ausgetrocknet, so dass die Korkenzieher-Spindel nicht mehr greift – besonders wenn er sehr fest sitzt.

Mal ist er von Lentizellen durchzogen, die ihn instabil machen. Lentizellen sind die Korkporen. Äußerlich nimmt man sie als schwarze Punkte wahr. Die Poren sind nur die Öffnungen von dahinter liegenden Kanälen, die quer durch den Korken verlaufen. Diese Lentizellen sind Sollbruchstellen. Je minderwertiger ein Korken ist, desto mehr dieser schwarzen Punkte weist er auf. Anders gesagt: desto mehr Sollbruchstellen.

Korken von minderer Qualität

Mir ist es in den letzten sechs Monaten mehr als ein Dutzendmal passiert, dass Korken von alten Weinen beim Ziehen abbrechen. Zufall? Ungeschicklichkeit? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Korken von minderer Qualität waren. Die Winzer haben beim Kork gespart. Das zeigt meine Sammlung der Korkentrümmer, die ich zu Demonstrationszwecken aufbewahrt und fotografiert habe.

Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Michael Mondavi, der, als wir mal bei Käfer in München zusammen zu Abend aßen und einen älteren Jahrgang eines Premier Cru aus Bordeaux geordert hatten. Der Kellner kam verzweifelt an unseren Tisch und zeigte entschuldigend den abgebrochenen Korken: „Never trust a French wine“, versuchte Mondavi ihn zu beruhigen. „They use cheap corks.“ Ich würde die Malaise nicht auf französische Weine beschränken wollen. Cheap corks benutzen auch spanische, italienische, österreichische und – leider sehr häufig – deutsche Weingüter.

Top-Korken müssen 20 Jahre halten…

Wer Weine erzeugt, die für ein langes Leben konzipiert sind wie viele Bordeaux, Burgunder, Kalifornier und natürlich auch hochwertige Rieslinge, sollte seine Flaschen auch mit einem Korken verschließen, der 20, vielleicht auch 25 Jahre zu halten verspricht, finde ich.

Das ist der Winzer dem Kunden schuldig, der viel Geld für den Wein zahlt. Ein Top-Korken Korken muss mindestens 45 Millimeter, besser: 50 Millimeter lang und aus bestem Material hergestellt sein. Das heißt: wenig Lentizellen aufweisen und eine genügend hohe „Rückstellkraft“ haben. So nennt man die Kraft, die ein zusammengepresster Korken im Flaschenhals gegen das Glas ausübt, um die Flasche sicher zu verschließen. In den letzten Jahren haben, so mein Eindruck, viele Weingüter begriffen, wie wichtig ein guter Korken ist. Und sie haben aufgerüstet.

…aber auch auf den Korkenzieher kommt es an

Allerdings muss auch der Weintrinker wissen, dass man alte Weine anders aufmacht als junge. Normalerweise benutze ich als Korkenzieher das Kellnermesser. Es ist der meist empfohlene Korkenzieher. Jeder Sommelier hat ihn in der Hosentasche

Aber für alte Weine ist das Kellnermesser nicht das ideale Instrument ist, um den Korken zu ziehen. Wenn man den ausklappbaren Fuß auf den Flaschenmund setzt und den Korken heraushebelt, ist die Spindel nämlich ganz leicht angeschrägt. Das führt bei maroden Korken dazu, dass sie abbrechen.

Aber für alte Weine ist das Kellnermesser nicht das ideale Instrument ist, um den Korken zu ziehen. Wenn man den ausklappbaren Fuß auf den Flaschenmund setzt und den Korken heraushebelt, ist die Spindel nämlich ganz leicht angeschrägt. Das führt bei maroden Korken dazu, dass sie abbrechen.

Für alte Weine ist ein klassischer Aufsetz-Korkenzieher besser, der die Spindel senkrecht in den Korken dreht und diesen auch senkrecht aus der Flasche hebt. Voraussetzung fürs Gelingen: Die Korkstruktur muss innen fest sein. Wenn das Suberin – der Stoff, aus dem die Zellwände sind – durch Austrocknung mürbe geworden ist, bleibt der Korken im Flaschenhals stecken, während die Korkmasse um die Spindel herum beim Rausheben zerbröselt – gar nicht so selten, wie ich feststellen musste.

Mein Vorschlag: die Korkenspange

Ich benutze für alte Weine daher sicherheitshalber eine Korkenspange. Dieses Instrument ist in den USA gang und gäbe, auch für junge Weine. Bei uns hingegen ist die Korkenspange eine Rarität.

Dabei ist sie für Weintrinker unverzichtbar. Man schiebt die beiden Stahlblätter vorsichtig zwischen Korken und Glas bis zum Anschlag, dreht die Spange ein wenig, um den Kork zu lösen, und zieht ihn dann vorsichtig heraus. Ob der Korken innen ausgetrocknet oder brüchig ist, ist dabei ziemlich egal. Die Spange packt ihn als Ganzes und bugsiert ihn sicher heraus.

Dabei ist sie für Weintrinker unverzichtbar. Man schiebt die beiden Stahlblätter vorsichtig zwischen Korken und Glas bis zum Anschlag, dreht die Spange ein wenig, um den Kork zu lösen, und zieht ihn dann vorsichtig heraus. Ob der Korken innen ausgetrocknet oder brüchig ist, ist dabei ziemlich egal. Die Spange packt ihn als Ganzes und bugsiert ihn sicher heraus.

Normalerweise. Minderwertige Korken schrumpfen nach 10, 20 Jahren und sitzen oft nur noch locker im Flaschenhals. Wenn man die Stahlblätter der Spange unter den Korken schiebt, drückt man diesen ungewollt in die Flasche hinein. Ist mir jedenfalls häufig passiert. Danach hat man kaum eine Chance mehr, den Korken rauszukriegen. Mann muss ihn ganz in die Flasche stoßen und den Wein karaffieren. Damit beim Umschütten keine Korkbrösel in die Karaffe kommen, muss man ihn dann auch noch durch ein Teesieb laufen lassen. Was für ein Aufwand! Wer das etwas professioneller angehen möchte, nutzt hierfür anstelle des Teesiebs einen Dekantiertrichter.

Dekantiertrichter ansehen >>

Guter Kork ist teuer

Zugegeben: ein guter Korken ist teuer. Er kostet locker einen Euro, auch mehr. Viel Geld. Für einen 5-Euro-Wein rechnet sich das nicht. Den lässt man aber auch nicht zehn Jahre lang reifen. Für Große Gewächse, die 30 Euro oder mehr kosten, ist ein hochwertiger Korken dagegen ein absolutes Muss.

Vor 25 Jahren, als ich meine Weine kaufte, sah man das noch nicht so. Da wurde an Details gespart, wo es nur möglich war. Allerdings kosteten die besten Spätlesen renommierter Erzeuger damals auch nur 7,50 Mark.

Jens Priewes Korkentrümmer-Sammlung

Wein muss reifen, heißt es. Aber wehe, man lässt ihn. Es drohen böse Überraschungen, wie Jens Priewes Sammlung der Korkentrümmer aus den vergangenen sechs Monaten zeigt:

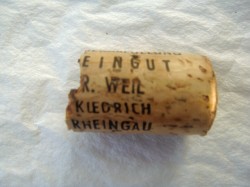

2002 Riesling Gräfenberg Kabinett, Weingut Robert Weil: an der Sollbruchstelle abgerissen

2001 Bricco dell’Uccellone, Braida: Glatter Bruch nach 15 Jahren

1999 Cabernet Sauvignon Montebello, Ridge: außen perfekt, innen brüchig

1999 Lagrein Riserva, Erbhof Unterganzner: zu klein und schon sehr stark geschrumpelt

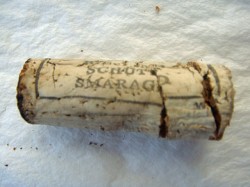

1997 Riesling Smaragd Kellerberg, F.X. Pichler: versteift, unelastisch, abgebrochen

1996 Riesling Schütt, Emmerich Knoll: Nur mit Glück heil aus der Flasche geholt

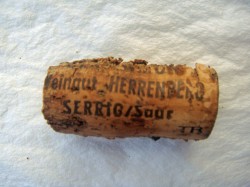

1996 Schodener Herrenberg Riesling Spätlese, Weingut Herrenberg: zu klein, ausgetrocknet, nicht mehr abdichtend

1995 Toro Gran Elías Mora, Elías Mora: außen top, innen ausgetrocknet und bröselig

1990 Spätburgunder***, Dr. Heger: angebrochener, sich im Prozess der Auflösung befindlicher Korken

1989 Ungsteiner Herrenberg Scheurebe Auslese, Weingut Pfeffingen: ausgetrocknet, hart brüchig

1989 Chateau Monbrison (Cru Bourgeois): äußerlich gut, aber am Lentizellen-Rand gebrochen

1983 Riesling Spätlese Juffer-Sonnenuhr, Fritz Haag: hart, krümelig, unelastisch, aber mit Korkenspange gerettet

Korkenspange =—> Fehler in der Konstruktion

Die Federteile des Korkenziehers sind zu breit und zu dick. Dadurch lassen sich diese relativ schlecht eindrücken. Ich habe ein altes Modell welches vor 1914 produziert wurde und diesbezüglich besser funktionierte. Die Federteile sollten aus Rostfreien Edelstahl sein. Es ist nicht notwendig das die Federteile länger als die Korken sind.

Die Abmessungen der Federteile sollten so bemessen sein, daß die Reibkräfte nicht den Korken beschädigen. Die Wahrscheinlichkeit der Beschädigung des Korkens steigt mit der Dicke und Breite der Federteile.

Leider mußte ich feststellen:

Das der Korken beim Eindrücken der Federteile in den Flaschenhals sich nach etwas mehr als 2/3 der Korkenhöhe in die Flasche schob, dh. die Reibkräfte des Korkens im Flaschenhals waren geringer als die Reibkräfte der Federteile am Korken, was ein eklatanter Entwicklungsfehler ist; dh. die Federteile sind zu dick zu breit und zur stark nach außen gebogen.

Schlußfolgerung: Die Federteile sollten keine dicke Beschichtung haben, dh. rostfreien Edelstahl verwenden, Dicke ca. 0,75 der jetzigen Dicke. Die Breite der Federteile sollte um ca. 0,75mm verringert werden. Der Druck auf den Korken beim einschieben der Federteile sollte geringer sein. Das erreicht man wenn diese fast senkrecht am Korken entlang gleiten; die Verbiegung dieser Teile nach außen ist viel zu stark. Nach Änderung der Konstruktion könnte der Federkorkenzieher funktionieren. Vor Serienfertigung und Verkauf sollten diese Korkenzieher getestet werden.

Das ist ja fast ein Ingenieurgutachten, das Sie da geschrieben haben! Hioffentlich lesen es die Hersteller von Korkspangen. Ich komme mit meinern drei oder vier Korkspangen, die in der Schublade liegen, meistens ganz gut zurecht. Problematisch wird es eigentlich nur bei alten Korken. Das passiert nicht selten das, was Sie beschreiben.

Abgesehen vom Schrauber als im Prinzip SEHR gutem Verschluß (nicht umsonst verwendet bspw. Penfold’s ihn zumindest für den Hausgebrauch sogar am Grange, seit den frühen 90ern) ist obiger Artikel sehr zu unterstreichen – Mit Ausnahme von Robert Mondavi’s Vorwurf. Durch meine Hände sind schon etliche Spitzen-Amis auch gegangen; Bordelaiser, italienische, spanische und österreichische Weine sowieso. Und so gut wie ALLES, das älter als 15 Jahre ist, macht Probleme, egal welcher Herkunft. Der älteste Wein, den ich geöffnet habe, von Ports und dgl. abgesehen, war eine Magnum von Heitz’ Martha’s Vineyard 1977 im Jahre 2014 (die unglaublich “gesungen” hat, nebenbei!). also mit 37 Jahren “am Buckel”. Das Hauptproblem ist m. E. nicht unbedingt das Austrocknen, sondern das Verkleben mit dem Flaschenhals bzw. eine Kombination beider.

Freunde benutzen eine vielleicht etwas brachiale Methode, die fragwürdig sein könnte, wenn man bedenkt, daß man den Wein von eigentlich Erschütterungen vor dem Dekantieren fernhalten sollte: Nach Entfernung der Kapsel mit einem geeigneten (Durchmesser etwas kleiner als der Innen-DM des Flaschenhalses) Stück Rundholz und einem Hammer den Korken etwas “anklopfen”, sodaß sich die Verklebung löst und man mit dem üblichen Spindelwerkzeug arbeiten kann.

Ich selbst benutze bei älteren Weinen gerne den oben beschriebenen Feder-Korkenzieher, funktioniert mit Geduld und Feingefühl fast immer. Ich habe auch schon ein Modell gesehen, das eine zusätzliche zentrale Spindel zum Eindrehen, nachdem man mit den Federn den Korken gelockert hat, aufweist, konnte dies aber noch nicht irgendwo zum Kauf angeboten finden.

Außerdem besitze ich einen Luftpumpenzieher von Corky (CH), der auch oft gute Dienste leistet und im Gegensatz zu den mir bekannten CO2-Patronengeräten mit seinem Druck fein dosierbar ist; allerdings muß der Korken für dieses Gerät rundum sehr dicht sitzen.

Prosit mit einem wunderbar ausgewogenen, in Ehren gereiften alten Wein (ohne Korkbrösel)!

Ich halte sehr viel vom Schraubverschluss. Bei einfachen Weinen sowieso. Aber auch lagerfähige Weine. Sie sollen unter Schraubverschluss entsprechend reifen zwar langsamer aber der Prozess soll stattfinden. Das der Korkenzieher mit dem Weinkorken eine sogenannte Stilechtigkeit einhergehen muss ist für mich obsolet.

Sehr informativer Artikel! Diese Korkenspange besorge ich mir. Haben Sie Erfahrung mit dem DIAM-Verschluss und ist dieser für eine lange Lagerung geeignet?

Freundliche Grüße

R. Schneider